|

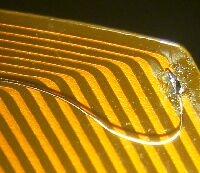

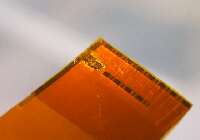

不思議なことに、断線は同じ部分で起こります。 (写真の左側電極の上から二番目と、右下電極の右から二番目とを結ぶ部分)

おそらく曲げによる応力が集中して、印刷電線の一部が途絶えるものと思われます。

テスターで測定して、他の部分より抵抗が大きいとき(5オーム程度)は断線過程にありますので、早めにバイパスさせた方が良いです。 |

|

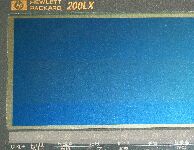

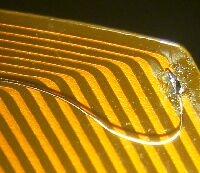

この部分が断線すると、左のように規則的な縦線が液晶全面に渡って現れます。

断線は、液晶を特定の角度に置いた時にだけ起こることもあり、時々一瞬あらわれることもあります。 |

|

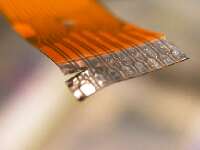

断線部は、フレキを顕微鏡で詳細に点検しても全くわかりません。

ただし、筒の中に収まる直線部分のパターンは細くなっており、この間で断線していることは確かなので、これをバイパス(ジャンプ)することで、導通は復帰します。

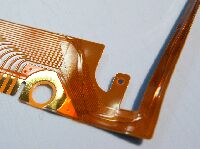

まず、ジャンパーを接続する部分を削り、半田します。

|

|

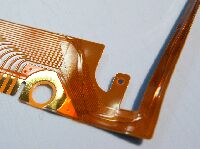

次にジャンパー線を接続します。

ジャンパー線は、ちょうどフレキの印刷パターンが細くなる直前の太い印刷配線部分に半田付けします。 |

|

ジャンパー線の反対側(終端部分)も、印刷配線が太くなる部分に半田付けします。 |

|

ジャンパー線は、フレキの印刷配線と一体化するようにテープで固定してゆきます。(カプトンテープが良好です。) |

|

修復(バイパス)後のフレキです。

導通検査をして修理完了とします。 |

|

|

|

これは別の例ですが、上述の断線個所の隣も切れており、合計2箇所が切れていました。

|

|

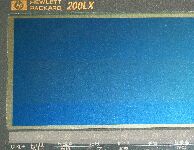

断線が二箇所の場合、左のように真っ黒(青)な表示になります。

やはり液晶を傾けると時々発生します。

一瞬発生するだけでも気になるものです。

この現象も、フレキのバイパス後には全く生じません。

(2006.06.10)

注:この青表示の原因は、ほとんどが液晶裏コネクタの接触不良です。 スポンジの交換をしても直らないような場合に、次なる原因として考えられます。

(2010.08追記) |

|

|

|

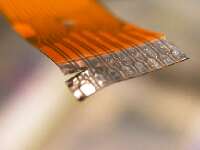

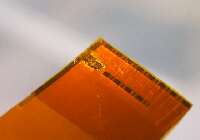

これはフレキの切れの別の例です。

基板への先端部がはさみで切ったように横に切れています。

これは、コネクタに挿入された状態(通常の使用)で、落下させ、本体がパカッと開いてしまった際に、基板が動き、無理な力が加わったものです。

落下で開く際に、ネジの台座が割れたためです。 |

|

これは、上記の切れた部分を補修したものです。

細い線を半田付けし、表面をヤスリで平らにします。

非常に柔らかいので、ヤスリがけは軽く行います。

裏にはカプトンテープ等を貼ります。

これで各ピン(端子パターン)の導通は良好になります。

また各ピン間の絶縁も良好です。

(2006.12.21) |

|

しかし、まだ修理の抜けがありました。

実はフレキの裏面には薄銅が貼られており、フレキの切り口の修理の際に使用したハンダが、裏面に回り、表面のピンの一本と導通(ショート)しておりました。

これにより、基板を接続しても動作確認ができませんでした。

(乱れた模様が出る。)

薄銅面はグランド(接地)に接続されており、電磁シールドの役目を持っています。

|

|

そこで、切断部(切り口)の周囲の薄銅面を削り取りました。

これにより、表面のピン(端子パターン)とのショートが解消し、表示も正常になりました。

この作業(薄銅剥(は)がし)は、カッター等の刃がすぐに表面に達してしまうので、難易度が高い作業です。

(2006.12.22) |

|

・他の修理例

・リボンケーブルとも言います。

ribbon cable |