|

100LXの基板は、ROMが一つだけ(200LXは二つ)であるところが特徴です。

さらに1M機の場合には、拡張メモリを取り付ける設計がされていないので、拡張メモリ用コネクタの隙間がありません。(当然配線もありません。)

このため、メモリを増やすためには、既存のメモリに重ねることで拡張します。

(このあたりは200LXの初期型ドータボード上のメモリ拡張と後期型カメカメ配線との両方の技術を使います。)

|

|

(1)取り付ける2MBチップの足を加工します。

左半分は、そのまま元の配線と同じですが、右半分は位置がずれるため、手配線を行う必要があります。

このため、右半分は浮かせます。

下のチップは左を浮かしていますが、これは反転させて(裏返して)取り付けるためです。 |

|

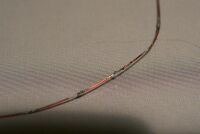

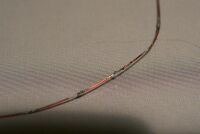

(2)手配線に使うリード線を作る。

ホルマル(エナメル)線を3mm程度の間隔で被覆を溶かし半田の下処理します。

取り付けた後に、次の半田部の真中で切ると、両端が下処理された状態になるので、半田メッキ処理の効率が良いです。 |

|

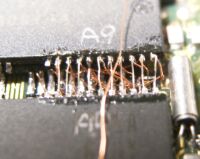

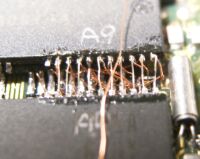

(3)チップを載せて配線する。

写真の上側に重ねるメモリは反転(ひっくり返し)で取り付けます。

この配置は、ドータボードの配線とは逆になるので注意が必要です。

写真の上下に現れる端子にはRAS線が含まれ、中になる部分はA9線の入る部分にあります。

(鉛筆でRAS、A9とメモしています。) |

|

この写真は中央部の配線です。

まず、基板上のメモリから配線を出し、上のチップに配線。

その後、上下のチップを結線しています。

右から7番目にはA9線がつながります。 |

|

下側RAS線が入る部分の配線です。

チップの左側は、カメカメですので、単なるハンダ付けではなく、細い線で上乗せ配線しています。

右側の配線はキーボードのコネクタ電極に近いので、はみ出さないようにメッキ線でICのボンディングのように配線しています。

被覆の無い線なので、最後に樹脂を入れて固定します。) |

|

(4)RAS線2本とA9線をホーネットから引き出し、チップへ接続します。

左から30番目がA9、 23番目がRAS2、24番目がRAS3です。(不確定ですが)

半田付けするときは、端子(足)の上部に半田した方が良いです。

下(基板部分)に半田すると足自体が取れ、自らの弾性によってずれてしまうことがあります。 そうすると再度正確に取り付けることが困難になります。 |

|

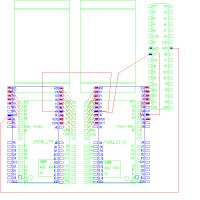

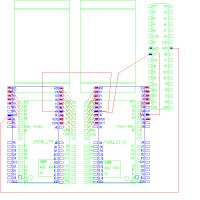

(5)配線図と比較して検査を行います。

この配線図は、前期型200LXでコネクタランドのみある200LX 1M機の場合のものですが、チップ部分は100LXも同じです。 |

|

(6)仮に付けてテストした後に、テープで配線を保護します。

未改造の基板とならべてみました。 |

|

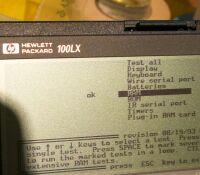

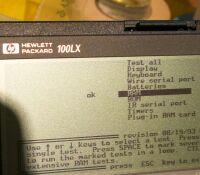

(7)最終テスト

ESCキーを押しながら電源を入れると現れる自己テストで、RAMを検査します。

OKと表示されれば一応成功です。 |

|

|

他の100LX(1MBタイプ)のメモリ拡張機会がありました。

今回は、RAS線、A9線の配線の色を変えてわかりやすいようにしました。

また、カメカメメモリ(メモリスタック)間の配線は、細いリード線のみで実施しました。(配線後はエポキシ接着剤で固めています。)

重ねたメモリの足(右半分)をできるだけ短く切って、配線空間を確保することがコツです。

|

|

左から数えて

23番目がRAS2 (電線白)

24番目がRAS3 (電線赤)

30番目A9です。 (電線緑)

2009.07.15 |

|

■部品頒布■ |