|

|

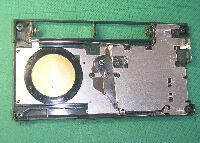

この写真は、底蓋を外して内部を写したものであり、左側に円形状のスピーカ(セラミック発音体)が見えています。

スピーカからの配線は、右側中間付近にあるスプリング電極によって基板に伝えられています。 |

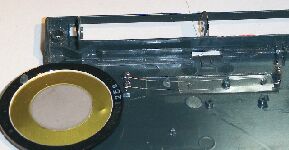

スピーカ(発音体)は、裏返した状態です。 |

左の写真は、スピーカを外したところであり、スピーカ側の配線もスプリング電極であることがわかります。

(スピーカは外して裏返されています。見えているものが電極側です。)

今回の故障は、このスピーカ下のスプリング部で接触不良を起こしていたものです。

修理では、スピーカを外さず、上部からスプリングを押さえて、位置を調整(圧する)ことで正常になりました。 |

| |

|

|

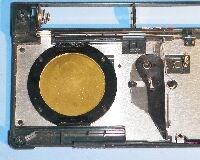

左の写真は、別の例であり、スピーカを取り付ける(押さえる)支柱が割れたために、浮いている状態です。

(割れは4カ所の支柱のうちの1カ所のみ)

これにより、上記のスプリング電極の接触が不良になり、無音となっていました。 |

|

補修はスピーカの枠を接着剤で固定することで行います。

そのまま固定したのでは、スプリング電極に対する圧力が回復しませんので、クランプで押さえながら行います。 |

|

接着剤が乾燥した後に、クランプを外せば、スピーカは本来の位置に固定され、音も復活しました。

なお、接着剤を盛りすぎると、上部にはみ出し、カードの挿入を阻害するようになるので、注意が必要です。

|

|

|

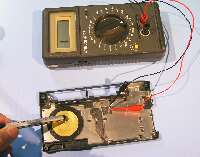

分解前には正常に音が出ていたのに、組立後に音が出ないことがあります。

これはスピーカ裏の電極の接触が微妙な不良を起こすためです。

裏蓋を外して、信号を加えて鳴らしながら、スピーカの電極あたりをペンなどで軽く触ると、音が途切れ(とぎれ)ます。

|

|

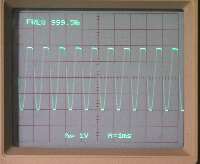

ここで使った信号源はLCRメータの、インダクタンスレンジを使った簡易なものです。

2mH(ミリヘンリー)レンジで、スピーカを鳴らすために適度な信号が出ていますので、これを使いました。(約1KHz、キロヘルツ、4V

P-Pの電圧です)

ほかにも適当な発信器(発信機)があれば鳴ります。 |

|

これは、スピーカ(セラミック型)を外して、裏面を写したものです。

真鍮のコーン部(1)と、セラミック体電極(2)に電極が当たっているだけですので、酸化などで接触不良を起こすことがあります。 |

|

そこで表面から、やや強く電極付近を押すことで、酸化物が除去され、接触が良好になります。

(上から二番目の写真のスプリング付近を押します。 スピーカを外して接触部を磨けば良いのですが、外さずに行うには真鍮のコーンが少し変形するくらいに強くグリグリと押さえます。)

その後は、スピーカを触っても音が途切れません。

(追加2007.01.26) |

|